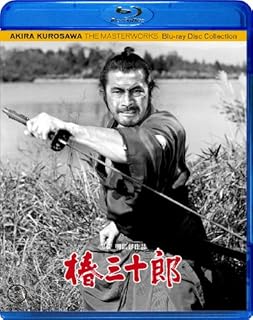

黒澤明「椿三十郎」(1962)個と組織の関係、その模範像を抜身の刀と鞘に入った刀で象徴的に描く。

2024/08/13

黒澤明「椿三十郎」(1962)は、「用心棒」の続編的扱いということなのですが、いや、面白いですね。映画として絵が美しく、全体がとにかくスタイリッシュでおしゃれ、そして、三船敏郎には唸らされます。格好良すぎます。それも、彼の存在そのものから立ち上がる香りであって、小手先のものではないのです。なんとなく気になるような存在感のある人が、職場や街角や近所にいたりするものですが、それにしても、三船敏郎の佇まいは、魅力的で、美しい。若侍たちが、彼についていきたくなるのがわかります。画面の前の、わたしたちが既にそうですから。世界中が彼をアイドルにしたのも頷けます。個人として立っているのでしょう。人類がいつも憧れ、待望してきた光る剣を持った英雄の姿を背負えるような存在感、世界中からの父の投影に耐えうる素晴らしい人だったのでしょう。生きる姿勢は、そのまま、その人の存在感になってにじみ出るものなのでしょう。

黒澤明監督の映画は、わたしは晩年の方の「まあだだよ」とか「八月の狂詩曲」とか「雨あがる」とかを初めに観て、ぶったまげて、特別な映画を撮ってきたというのを知っていき、少しずつ、遡って観ているのですが、この「椿三十郎」は、「雨あがる」に近いものを感じましたね。個人として強いということは、組織に馴染みにくいというところが、説得力ある形で描かれて、感無量です。わたしのエントリーでは、男性原理は、剣として象徴的に描いてきて、それを鞘に収めていることで社会に適応的となることについて、書いてきましたが、「椿三十郎」で充分にそのことも描かれていますね。黒澤明映画に新作のように出会えて、わたしは満ち足りて、幸福な気持ちです。

お話の構造としては、若侍が、集団のお馬鹿さで、狡猾な狸に騙されようとしていて、そこにたまたま通りかかった浪人であり、狼であり、個人である侍、椿三十郎が加わることになる。彼は、個人として鍛え抜かれていて、集団の中の守りで生きてきた若侍が知らないような智慧を持っています。彼の剣の腕(智慧)で、若侍たちは命を救われ、狡猾な狸を倒し、幽閉されていた「馬顔」の上司を助けることに成功します。この「馬顔」であることは、見た目で人を判断してしまう人間の愚かさを描くのに、つかわれていて、とても面白いです。ある程度の経験を積んだ方なら、職場を思い浮かべるだけで、若侍たちの集団的お馬鹿さとその滑稽、悪狸たちのずる賢さ、そして組織内でそれぞれの思惑がある所など、全く、今でも社会はこの通りだと大笑いしてカタルシスを感じることができる映画です。

途中、女性を二人奪還するのですが、この女性がすごくよく描かれていて、面白い。緊迫した場面で塀を乗り越えた後に、女性二人で足を洗ったり、逃げ隠れているのに干し草が気持ちいいと寝転がったり、女性というものをとてもよく描いていて、愛きょうがあります。事を為そうと前に進む男性と、感覚的にその場を楽しんでいる女性の対称性が面白いのでしょうね。その女性の発言に、椿三十郎が困る、ところもいい。それで、人質の男性も、すっかり心を持っていかれてしまうところも、滑稽でありながらも真実味がありますね。

それぞれの思惑が、塀を隔てて、二つに分かれて、お互いに作戦を練ったりするのを、観客は両方見ることができます。東西の壁がここにあるわけです。人間の仕事は、人間関係であることは、古来から変わっていなくて、敵と味方の境界、二つに分けてしまう人間の意識が、ここに縮図として描かれます。そして、椿三十郎は、この塀を簡単に乗り越えます。彼には智慧があり、このような塀を乗り越えるだけの精神的自由を持っています。そのことで、気まぐれ的にではあるけれど、若侍たちを助けるのです。勧善懲悪というわかりやすい図式を取りながらも、それを大幅に超えた個人像が表現されていて、大多数の者を惹きつける広い映画となっています。大多数にとって壁となっているところを超えるのは、椿三十郎の剣(智慧)なのでした。それは、二元を超える超人的な個人、英雄像となっています。

椿三十郎の活躍で、「馬顔」の上司は奪還されますね。そして、恩人である椿三十郎と皆で食事をしようと待っている場面になって、「馬顔」は、自らの馬顔について笑い話にします。そうして、組織の上職としての模範とも言える徳を示します。落ち着いていて、ゆったりしていて、しかし言うことには筋が通っており、組織的生活に慣れた人物です。このような人物によって、組織が丸くなるというのは、日本人にとってはおなじみで、誰もが頷く場面でしょう。しかし、椿三十郎がぜんぜんやってこない、すると、部屋からいなくなっていて、若侍たちは彼を追いかけていきます。そうして、この徳を積んだ上司は、椿三十郎が戻ってこなくてありがたいと語る。優れた男だが、いてもらっては困る、と正直に述べます。そうして、椿三十郎にとっても、スーツにネクタイをしめて、こんなところでおとなしく役所勤め出来るような男じゃないから、これでいいのだと円満に語ります。途中で、本当に良い刀は鞘に収まっている、と女性が言ったのは、このような人物像を指すようです。

ラストの場面、一対一の戦いをやむなく受けて、制した椿三十郎に、若侍たちのひとりが「お見事」と声をかけると、「知った風なことを言うな!」と三十郎は、怒鳴りつけます。彼にとっても本位ではないのです。しかし、それは仕方なくやってくる。彼の才能自体、彼が選んだものではないのです。それは運命としてやってきて、彼自身どうすることもできないのです。そして、前作「用心棒」のラストを思い浮かべると、あの狂った人間の太鼓を叩いている衝撃的なイメージを思い返すと、彼が怒鳴っているのもわかります。夢は、シリーズとなって発展していきますが、「用心棒」と「椿三十郎」は黒澤明の同じ種類の夢シリーズと言えますから。三十郎は、自らが抜身の刀であることを語り、若侍たちに、おとなしく鞘に入っておけよ、と言い残して去っていきます。社会の枠に入っている者たち、そこに悪気がなく、良い人たちであることはわかっています、しかし、社会を創っている枠自体を超えた個人は、その枠に収まることなどできません、そして、だからこそ、新しいものを創造する個人となります。昨日チャップリンの記事を書きましたが、彼が形式的慣習的なものを打ち破って笑いを創造するのと同じで、彼らは、社会の枠、つまり鞘の中に収まらない、しかしながら、そういう個人こそが、創造活動を行い、人類の叡智を形づくり、奉仕してきたのです。黒澤明も同じことでしょう。それぞれの運命と場があり、人は組織的に、あるいは個人的に生きざるを得ません。この格好良い椿三十郎に、人は憧れます、しかし、多くの人間には、この生き方は出来ませんから、黒澤明のバランス感覚と優しさが、このラストを創っているのだとわたしは感じます。エンタティメントとして勧善懲悪のように描きながら、善と悪、組織と個人の二元の壁を乗り越えていく人類の意識発展の教科書のようです。そして、壁の下には、水が静かに流れています。水の表面を流れてくる椿が、壁が破れる合図なのでした。わたしたちの心の奥でも、静かに水が流れています。その水は、敵と味方、わたしとあなた、個人と組織を分ける塀を静かに深く超えて、美しい椿の花びらで、満たします。わたしたちは、深層でつながっているようです。