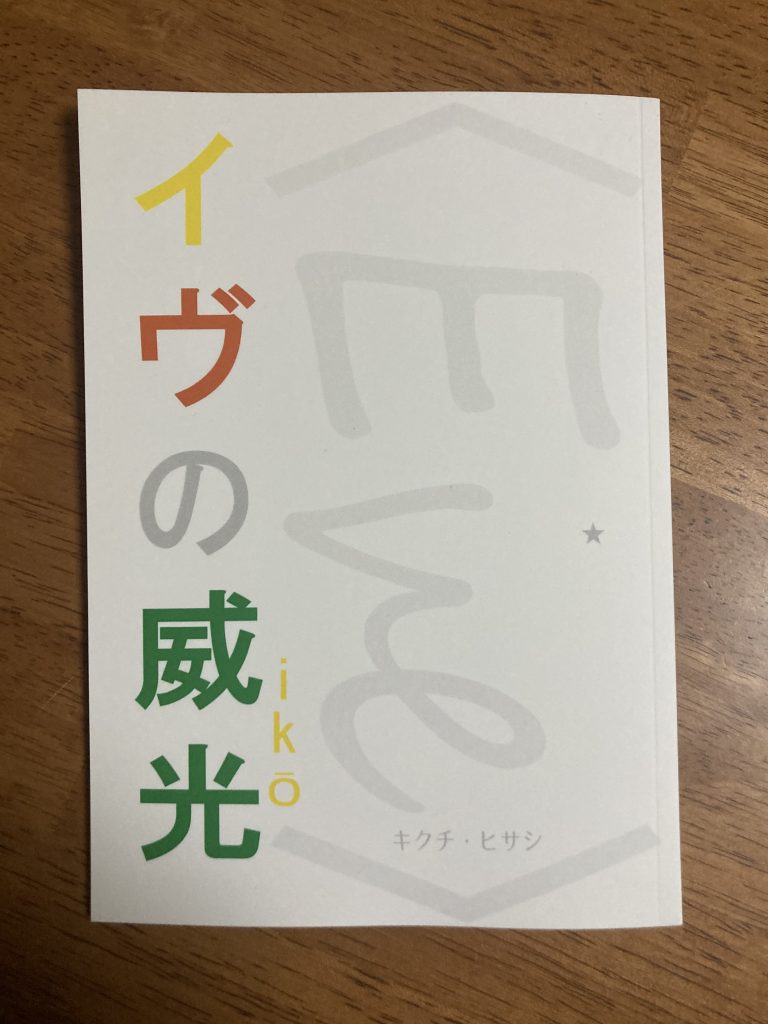

新作「イヴの威光」の裏側

クリスマスストーリーの第六作目である「イヴの威光」は、魂の第一稿を三日で書き上げ、そのヴァージョンを即時にnoteと公式にアップロードしたのが十二月十九日である。古くからの読者はご存じのように、この公式でわたしが開示する文章の多くは、たいした推敲もせずに発表するのが常であり、それは少ないが熱心な読者たちへのわたしからの挨拶となっている。はじめの頃は、文章をどういう形であれ、公にするということには、ある種のプレッシャーがある。例えば、下手な文章と思われたくないとか、バカにされたくないとかのエゴや、誤ったことやつまらないことを言っているのではないか、という懸念や不安のようなものである。その為、推敲を繰り返し、文章を抑制し、最後には、味とリズムを失い、生命の線が走らない文章が出来上がる。きれいに整えられているが、何も伝わってこない、という結末である。あるいは、行政文書などの防衛的な体裁が顕著となる。子供が家族の絵を書くときのように、原始人が洞窟に描いた動物たちの絵のように、技術的にうまいというわけではないが、心に伝わってくる何かがちゃんとある、というのが表現の根源的な意味を示唆しており、魂と魂の交流が可能となる芸術の秘密である。魂に訪れた躍動とイメージ、その生命の流動を伝えるために、言葉は使役しているのであり、読者が本当に読んでいるのは言葉ではなく、表現者の精神の流動であり、魂や心の流れである。その為、いつまでも推敲を繰り返して時間を浪費したり、自己愛に耽溺するよりも、自己を書かせる魂や心の流れがあるのならば、それをそのまま現わして、些細な文章の間違いや整合性を二の次にしても、十分に伝わるという実感をわたしは持っている。それどころか、その生のリズムと躍動に感動する者さえいることを知っている。それはライブであり、生きている生命の線とリズムとなるからだろう。二十年以上に渡って無視され続けている書き手であり、多くの人が見つけるには困難な洞窟でひとり言葉を編む者というのは、それ自体の利点を見つける寸暇を与えられるものである。もはやわたしを評価する者は存在せず、評価は不要であり、その機会もない為、真実、書くということのみの信仰に至るということである。わたしはその意味では、完全な自由であり、利益やページビューや他者の評価に束縛されない。大いなるわたしに向けて書く、魂の真実に従属する者、という意味でもある。そういうわけで、わたしの魂の第一稿を発表し、その後、些細な点を推敲したものが、今公表されている「イヴの威光」である。現在世界に公表されているものよりも、ひょっとしたら第一稿の方が本物と言えるかもしれない。些細な推敲では消せない魂の流れは、そのままだから、同じことかもしれない。しかし、わたしの少ない読者たちには、もはや、あなたの心にしか存在していない第一稿を贈ることが出来たことをわたしは喜んでいる。

このような認識の元に、わたしは「イヴの威光」を書いた。一日目に1を書き、二日目に2を書き、三日目で3から6を書いた。クリスマスストーリーの前作「NO.9」や「クリスマスに降る夜」と比べると描写が減り、初期の作品へと近づいたと感じる。前作や前々作では、田中が深い世界や高い世界へと移行する英雄神話であったのだと思う。今作では、田中は、その世界を示唆するが、その場面はなく、あくまで現実の地平で物語は展開される。わたしは物語を書くときに、現代性をどちらかと言うと排除することが多かった。今作で言えば、AIや現実の世界情勢やニュース等である。それらは、いずれ古くなるため、あらかじめ排除することが多かったのである。わたしの本が読まれるのは、わたしが死んだあとなので、古くなる要素は入れたくなかったのかもしれない。しかし、そのような狭い了見をわたしはむしろ今作で撤廃した。しかしそれは、最新の要素を入れて読者の関心を引くためではなく、現代の読者にとって違和感のない舞台を置くことで、舞台の描写を減らすことが出来るからである。皆が良く知っている物であれば、詳しく描写する必要はなく、描写に耽溺する危険も少なくなると考えたのである。今作では、描写は物語の展開に従属するものでしかなく、そこに力は使っていない。おそらく、クリスマスストーリーの中で、わたしの書いた最大のものは、「NO.9」か「クリスマスに降る夜」 になるだろう。そこでは、描写自体が「世界」であり、展開の上位にある。描写の積み重ねが展開となるが、展開に耽溺していない。今作で念頭にあったのは、シェイクスピアの舞台脚本である。そこでは、事物を特別に描写する必要はなく、(なぜなら、俳優と舞台装置がそれを担うから)人と人の会話が中心となる。そうなれば、子供にも読みやすく、わたしに生じた魂の流れを簡潔に伝えることが出来ると考えたのである。考えたというよりは、そのような感覚があった、というのが正確なのだが。もし、いつものようにわたしが作品を創造しようとした場合、田中が座禅して赴く世界を描いていき、その積み重ねが世界とその展開を創ったものと思う。しかし、既にそのような世界を経験している田中が、現代の現実世界に戻ってきた物語である今作では、夢のような不可思議な世界へと入っていく英雄は不要で、そのため特別な描写も不要となり、より読みやすく、ストーリーが流れていくものとなり、わたしにとっては短期間で書き上げることを可能にした。そうでなければ、同じ文量の短編で、十倍以上の時間がかかっており、イヴに作品を公表することは出来なかったものと思う。いずれ、描写が世界そのものであるような作品を書くこともあるだろう。しかし、今のわたしは、現代の隣人たちへと簡潔に届く物語を書く意欲がわいており、いたずらに時間をかけた作品への疑いさえ持っているような気分である。気分は変わるかもしれないが。世界の半分がイメージだとしたら、世界の半分が魂だとしたら、現代の現実世界とを半々で描いて、世界となる。リアルタイムで、現代人が呼吸する舞台と半々で魂の世界を付け加えてみること、これが今わたしの関心を引いていることなのかもしれない。あるいは、単に、不可思議な世界へと降り立つ英雄を描き終わり、英雄が現実へと戻ってきて起こることを書こう、という時機に達したということかもしれない。または、はじめに述べたように、いつまでも推敲したり、文章を整えたりする自己愛を脱し、生命の赴くままに書いて、それで十分に高質なものを描けるという自信が備わったのかもしれない。晩年の画家たちの、一筆書きの天使たちの絵のように。生命の流動を、心臓の鼓動と全身をめぐった電撃を、そのまま言葉に記して他者にテレパシーのように共有することが可能なほどには、技術は無意識化されており、わたしは狭い技術的な世界をようやく脱し、表現者として新しいスタートを切ったということかもしれない。個人的には、今作を三日で書き上げることが出来たことをわたしは喜び、誇りに思っている。(実際は、主題的に、一年かけて心で書いたものを、三日レベルにまとめて表出した、ということではあるが)また、ラストで三人の男たちの会話が続く場面で、書きながら涙が抑えきれなかった。印刷し、ひとり朗読しながら、やはりラストの会話部分で、涙がこらえ切れず、その言葉を正しく発声することが出来なかった。わたしの魂にとっては少なくとも傑作として機能した、他のわたしにもどこか伝わるところがあれば嬉しく思う。もっと光を。